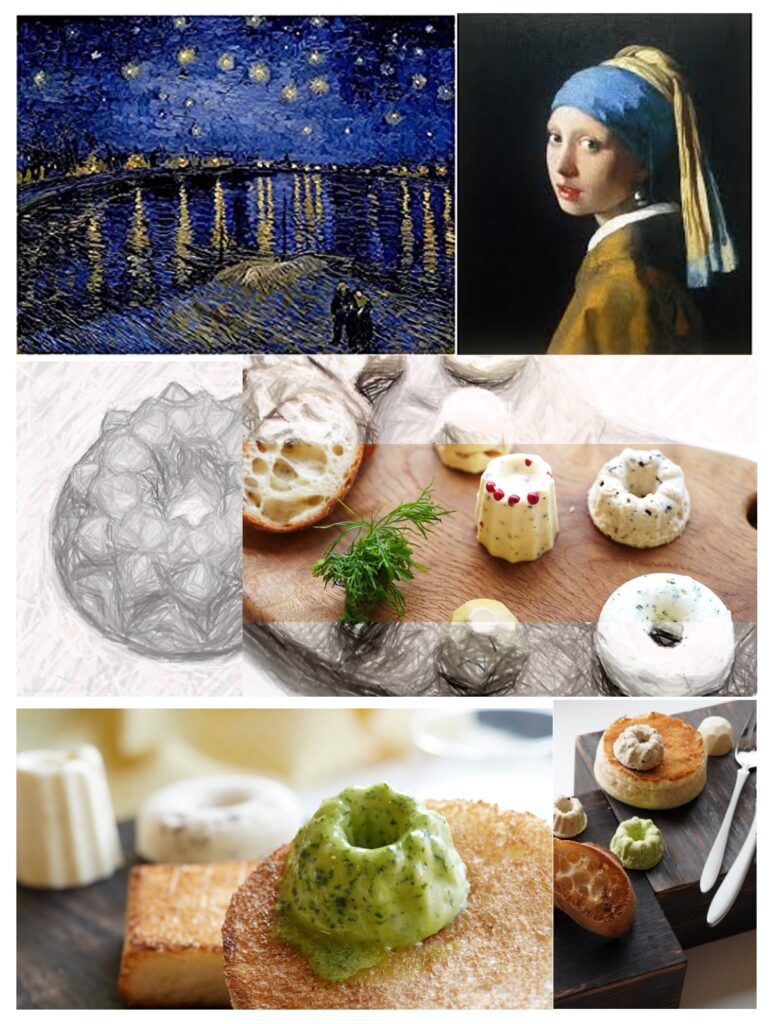

ゴッホと初めて対面した作品は、オルセー美術館の「ローヌ川の星月夜」だったと思う。

25歳になった頃。仕事が切りかわるタイミングで「フランス料理を続けるなら文化を知りたい!」

と意気込み、1週間の弾丸貧乏旅を計画した。

真冬にパリ中の美術館をむさぼる様に廻った。

ホテルの晩酌のパンとチーズと安ワインも歩き疲れた体にはごちそうだった。

もちろんゴッホの「ひまわり」くらいは知っていたけれど、本物の作品に対面したのは初めてだった。

その時の衝撃は今でも記憶に残っている。

静かな川辺の夜にこぼれ落ちそうな光の輝きを圧倒的な熱量で「立体的」に表現されていた。

彼の命を削って、感じたままを描いた「光」と「青」がそこにあった。

青を使う絵画はたくさんあるけれど青の表現(絵の具)の中にフェルメールブルーというのがある。

「真珠の耳飾りの少女」に代表するこの色は

顔料にラピスラズリ(和名:群青)という高価な石が使われている。

フェルメールは裕福だったので、高価な石だけが持ち合わせる高貴な発色を自在に研究し、表現できたのだろう。

ゴッホは貧困に喘いだ中にあっても、青を表現する。

制限された「青」の中でも、必死で自分にしかできない「群青」の表現を探した。

浮世絵などから影響を受けた厚塗りの筆使いは絵画を平面芸術から立体表現へと昇華させていく。

それでも、ゴッホは生前画家として評価されることはなかったという。

「本当に」好きな事と向き合う事、続ける事

自分を知るほどに「才能」を探し続ける苦しさも、怖さを知ることになる。

アラフォーにもなると「向き合う怖さ」を痛感する。

賢くなるし、妥協やバランスも欲しくなる。

あの時会った「ローヌ川の星月夜」はゴッホの希望と探究心。

そして、覚悟を今に問いかける。

限られた中で自分の「群青」を探し続ける事。

怖い事だけど、本当にやりたい事なんてその先にしかない事をゴッホは語りかけてくる。

フェルメールにはなれないけれど、ゴッホのように表現したいと思った。

23年、料理の道に携わっている。

料理の中に自己表現の場所を探した。

パンに塗るだけのバターに余白と表現の余地を感じた。

テーブルの上に広がる日常に今まで得た経験も知識も想像力も立体的に表現する。

「クラフトディップ」は私なりの「群青」です。

こんにちは、これはコメントです。

コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。

コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。